Naga yang Lapar Akan Cahaya

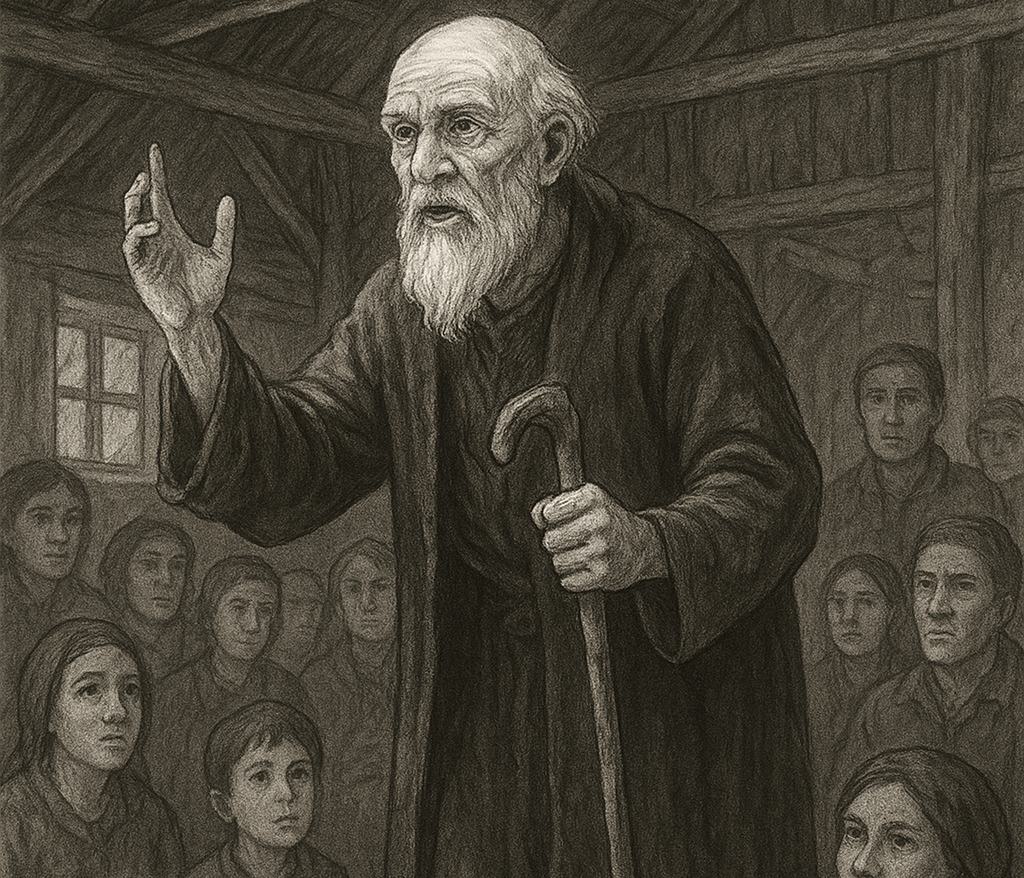

Senja itu jatuh di atas desa seperti tirai kain lusuh yang digantung di langit. Angin membawa debu dari jalan tanah, menaburkannya pada jendela bambu, pada rambut anak-anak yang masih berlarian. Lalu, dari arah hutan, muncullah seorang pria tua. Punggungnya bungkuk, rambutnya putih seperti abu tungku, matanya redup namun berkilat, seakan menyimpan bara yang tidak mati. Orang-orang desa menoleh. Mereka melihat langkahnya tertatih, tongkat kayu bengkok di tangan, namun auranya mengandung sesuatu yang lebih tua daripada usia. Anak-anak berhenti berlari, para ibu menghentikan tumbukan lesung, para lelaki meletakkan jala. Semua terhenti, karena pria tua itu membawa kesunyian yang tak biasa.

CERPENOPINI

dg

8/24/20252 min read

Seorang pria tua datang ke desa menjelang senja. Langkahnya tertatih, tongkatnya menghentak tanah berdebu. Rambutnya putih seperti abu tungku, namun matanya menyimpan bara yang tak padam.

Tanpa menyebut nama, ia berdiri di balai bambu dan mulai mendongeng.

“Dulu,” katanya, “ada seekor naga. Ia tidak lapar daging. Ia tidak haus darah. Ia lapar akan cahaya.”

Anak-anak terdiam. Orang dewasa saling menoleh.

“Naga itu menelan bintang-bintang, satu demi satu. Ia menelan bulan, sehingga malam menjadi buta. Ia menelan matahari, hingga siang menjadi dingin. Dunia kehilangan cahaya.

Bayangkan… tanah yang meraba-raba, pohon yang kehilangan bayangan, manusia yang kehilangan wajah. Bayangkan kegelapan begitu pekat, hingga kau tak tahu apakah matamu terbuka atau tertutup.”

Suara tua itu mengulang lirih, bagai doa terbalik:

“Ia lapar akan cahaya.

Ia lapar akan cahaya.

Ia lapar akan cahaya.”

Namun semakin ia menelan cahaya, semakin lapar ia jadinya. Hingga semua habis—dan naga itu hanya mendapati dirinya terkurung dalam perut gelapnya sendiri. Ia menangis. Sebab ia sadar: cahaya yang dimakan bukanlah kehidupan, melainkan kehancuran.

Pria tua itu berjalan di tengah balai, menghentak tongkatnya. Duk… duk… duk…

“Aku melihat naga itu di kota-kota rakus. Di pasar yang menipu. Di istana yang congkak. Bahkan di desa yang lupa menyalakan pelita.

Dan aku pun pernah memberi makan naga itu.”

Penduduk desa terperangah.

“Ya,” katanya, “aku pernah menelan cahaya orang lain: tawa mereka, doa mereka, cinta mereka. Hanya untuk memuaskan dahaga ego. Tapi hasilnya? Kosong. Kosong. Kosong.”

Matanya menyapu wajah penduduk desa. Suaranya menurun, nyaris berbisik:

“Kalian pun naga itu, bila terus lapar. Bila terus ingin menelan cahaya sesama. Bila lupa bahwa cahaya seharusnya dibagi, bukan ditelan.”

Balai desa hening. Tak ada yang berani bicara.

Pria tua itu jatuh berlutut, terus mengulang mantra kelaparan:

“Lapar akan cahaya…

Lapar akan cahaya…

Lapar akan cahaya…”

Suaranya makin pelan, lalu lenyap.

Keesokan paginya, penduduk desa menemukannya terbaring tanpa napas di balai. Matanya terbuka, seakan masih mencari cahaya. Di tangannya tergenggam sebutir batu kecil berkilau samar—entah batu, entah serpih bintang.

Sejak itu, setiap kali malam tiba dan bintang tampak pucat, orang desa berbisik:

“Jangan biarkan naga dalam dirimu lapar akan cahaya orang lain. Karena kau bisa berakhir seperti sang pengembara: kosong, gelap, terlupakan.”

Dan di antara bisikan itu, seolah suara tua itu masih bergema:

“Aku lapar akan cahaya…

Tapi aku tak akan pernah kenyang.

Dan itulah tragedi sejati.”

Inspiration

A haven for stories, art, and creativity.

© 2025. Undil - All rights reserved.