Cahaya yang Terlalu Terang (kekuasaan)

Ada satu kenangan yang selalu terlintas ketika saya berbicara tentang negara. Kenangan itu bukan dari ruang kuliah, bukan pula dari halaman buku sejarah, melainkan dari suara ayah saya, seorang karyawan sederhana yang setiap akhir bulan duduk di meja makan, menatap slip gaji yang sudah dipotong pajak. “Ini untuk negara,” katanya, lirih, separuh bangga, separuh getir. Saya masih ingat bagaimana kalimat itu selalu diucapkan seperti doa, sekaligus beban. Dari situlah, saya belajar bahwa negara, betapapun abstraknya, hadir dalam hidup kita dengan cara yang sangat konkret: potongan angka di selembar kertas.

OPINI

dg

8/24/20253 min read

Di buku filsafat politik, saya pertama kali mendengar tentang Plato dan gagasan philosopher king. Dalam Republic, Plato membayangkan pemimpin yang bijaksana, yang dengan kebijaksanaannya menuntun rakyat menuju kebaikan bersama. Namun sejarah juga menunjukkan bagaimana ide tentang raja-filosof itu sering membelok menjadi tirani. Alexander Agung yang bercita-cita menyatukan dunia dengan ilmu dan keadilan, misalnya, akhirnya juga memerintah dengan pedang dan pajak yang mencekik.

Pelajaran dari sejarah sebelum Masehi memberi kita satu kesadaran pahit: kekuasaan yang terlalu terang, seperti matahari di puncak siang, bisa membakar retina rakyatnya sendiri. Demokrasi, meski menjanjikan partisipasi, tak kebal dari bahaya itu. Dalam sistem demokrasi modern, justru sering kali negara memiliki legitimasi yang lebih besar untuk masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan warganya—melalui regulasi, pajak, bahkan narasi moral.

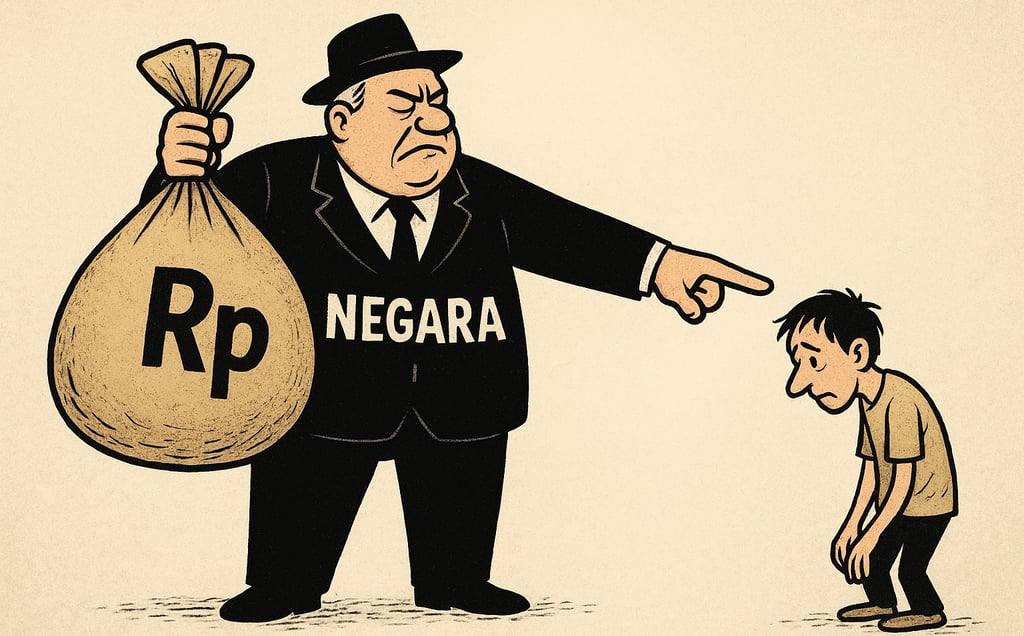

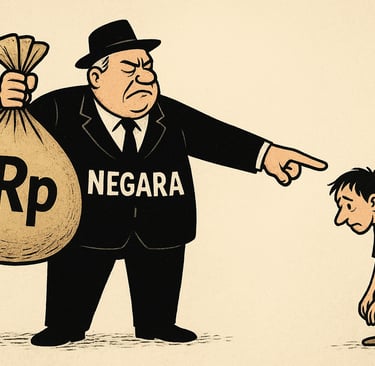

Saya teringat pada sebuah obrolan dengan teman yang bekerja di Surabaya. Ia bercerita tentang harga rumah yang tak lagi bisa dijangkau oleh gajinya, meskipun ia membayar pajak rutin tiap bulan. “Lucu ya,” katanya, “kita bayar pajak untuk membangun negara, tapi rumah di dalam negara sendiri tidak bisa kita beli.” Saya hanya bisa terdiam, karena di balik kalimat sederhana itu ada ironi yang lebih besar: bahwa pajak, yang seharusnya menjadi alat redistribusi, kerap justru memperlebar jurang.

Dalam teori ekonomi klasik, pajak dipandang sebagai instrumen keadilan. Adam Smith, dalam The Wealth of Nations, menyebut prinsip kesetaraan: setiap warga harus membayar pajak sebanding dengan kemampuannya. Tetapi realitas Indonesia sering jauh dari prinsip itu. Pajak orang kecil dipotong dengan disiplin—pegawai, buruh, karyawan. Sementara mereka yang punya kuasa, dengan perusahaan raksasa dan jaringan politik, selalu menemukan celah untuk menghindar.

Apakah ini berarti demokrasi kita pincang? Ataukah memang sejak awal demokrasi selalu membawa paradoksnya sendiri: kebebasan yang diikat oleh pajak, kesetaraan yang ditentukan oleh privilese?

Sejarah sebelum Masehi memberikan cermin yang mengganggu. Di Mesir Kuno, pajak dipungut dalam bentuk hasil panen dan tenaga kerja. Rakyat kecil yang tak mampu membayar dipaksa bekerja dalam pembangunan piramida, simbol megah kekuasaan farao. Di Romawi, pungutan pajak yang berlebihan sering memicu pemberontakan di provinsi-provinsi jajahannya. Di Yunani, meski dikenal sebagai tempat lahir demokrasi, hak suara hanya dimiliki warga bebas—sementara budak, perempuan, dan orang asing tetap berada di pinggiran.

Maka, apakah kita benar-benar sudah jauh berbeda?

Di Indonesia hari ini, piramida mungkin tidak dibangun dari batu, melainkan dari menara beton, apartemen mewah, dan jalan tol berbayar. Tetapi logikanya serupa: rakyat kecil yang diperas untuk membiayai simbol-simbol kebesaran negara, sementara kesenjangan melebar.

Namun, saya tidak ingin jatuh ke dalam pesimisme total. Ada satu hal yang saya pelajari dari ayah saya: meski ia selalu mengeluh tentang potongan gaji, ia tidak pernah berhenti bekerja. Ada semacam keyakinan bahwa negara, meski sering tampak seperti monster, tetaplah rumah bersama. Mungkin inilah paradoks terbesar: kita mencintai sesuatu yang sekaligus bisa melukai kita.

Di sinilah humanisme menjadi penting. Pajak bukan sekadar angka, melainkan cerita tentang keluarga, tentang impian memiliki rumah, tentang hak atas pendidikan dan kesehatan. Ketika negara gagal memahami ini, maka demokrasi kehilangan rohnya, dan kekuasaan menjadi sekadar alat administrasi tanpa jiwa.

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, pernah menulis bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat paksaan fisik, tetapi juga melalui simbol, melalui legitimasi yang membuat kita menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar. Saya teringat itu setiap kali melihat berita tentang penerimaan pajak yang “mencapai target”, sementara di sisi lain, harga beras naik dan anak-anak di pelosok masih belajar di sekolah reyot. Ada jurang yang tidak hanya material, tetapi juga simbolik: jurang antara bahasa negara dan realitas rakyat.

Mungkin, inilah yang harus kita renungkan kembali: demokrasi bukan hanya soal pemilu, bukan hanya soal memilih wakil rakyat. Demokrasi sejati adalah keberanian untuk menolak ketika negara menyalakan cahaya terlalu terang hingga membakar warganya. Demokrasi adalah upaya menjaga agar pajak kembali ke fungsi aslinya: bukan mengisi perut naga kekuasaan, melainkan menyalakan pelita kecil di rumah-rumah rakyat.

Saya masih bisa mendengar suara ayah saya: “Ini untuk negara.” Suara yang getir, tapi juga mengandung harapan. Mungkin, refleksi terbesar dari perjalanan sejarah hingga realitas hari ini adalah ini: negara hanya akan setia kepada rakyat jika rakyat tidak berhenti menagih pertanggungjawaban.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang seberapa terang negara bisa bersinar, melainkan seberapa adil cahaya itu dibagi.

Inspiration

A haven for stories, art, and creativity.

© 2025. Undil - All rights reserved.